Multifunction Module (マルチファンクションモジュール)はLPC1110マイコンを搭載したモジュールです。

PWM 機能も使えるので、動画のようにサーボモーターも動かせます。

動画は12bit 2ch ADモジュールに距離センサー(GP2Y0A21YK)を取り付け、LCDで値を表示しながらサーボを回してみました。もちろんモジュールを重ねても動きます。

サンプルソースではMCUGearを通して、SPI通信 16bitフォーマットでデータのやり取りをし、3つのモード(AD変換、PWM、I2C)のサンプルを用意しました。プログラムの中身を見ながらいろいろ楽しんでみてください。

マイコンとUARTも接続可能ですが、モジュールを切り替えるため単純なSPIを推奨します。SPI使用時は補助としてUARTピンを2つのデジタルIOとしても使えます。簡単な機能を分担させるために使用できますが、サンプルプログラムでは特に言及していません。

サンプルプログラムのI2C.hなどで通信速度設定の変更をしています。このプログラムはあくまでも動作確認用なので、ご自分のシステムで動作させる際はユーザーマニュアルなどを見ながら自作してください。

MCU Gear 側 (ベースボードに接続されている端子)

0pin PIO0_8/MISO/CT16B0_MAT0

1pin PIO0_9/MOSI/CT16B0_MAT1

2pin PIO0_6/SCK0

3pin PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0

4pin PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0

5pin PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1

モジュールの外部ピン(実際に出力ピンとして使えるもの)

0pin R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0

1pin R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1

2pin SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2

3pin SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2

4pin PIO0_5/SDA

5pin PIO0_4/SCL

ピンの種類を見るとわかりますが、以下のような機能が使用可能である。

5つのデジタル入出力(内二つはオープンドレイン)

3つのAD変換

3つの32bitマッチタイマー出力

1つの16bitマッチタイマー出力

I2Cバス(MCUGearと別系統で使用可能、プルアップ抵抗が必要です)

デバッガ(SWDクロックポート、SWD入出力ポートが取り出せますが、この機能はテストしていません、興味のある方は試してみてください。)

以下にサンプルプログラムの使い方を説明します

・3ch 10bit ADC

main.c で#define AD_MODE 1

#define PWM_MODE 0

#define I2C_MODE 0

とAD_MODEを選択してください。

3チャンネルの10bit AD変換モジュールとして動作します。

マイコン側では

mbed、KL25Z はMCUGear ライブラリのcommon.hを

//For Sample Mltifunction Mofdule-----------------------------

#define AD_MODE

//#define PWM_MODE

//#define I2C_MODE

//--------------------------------------------------------

としてください。

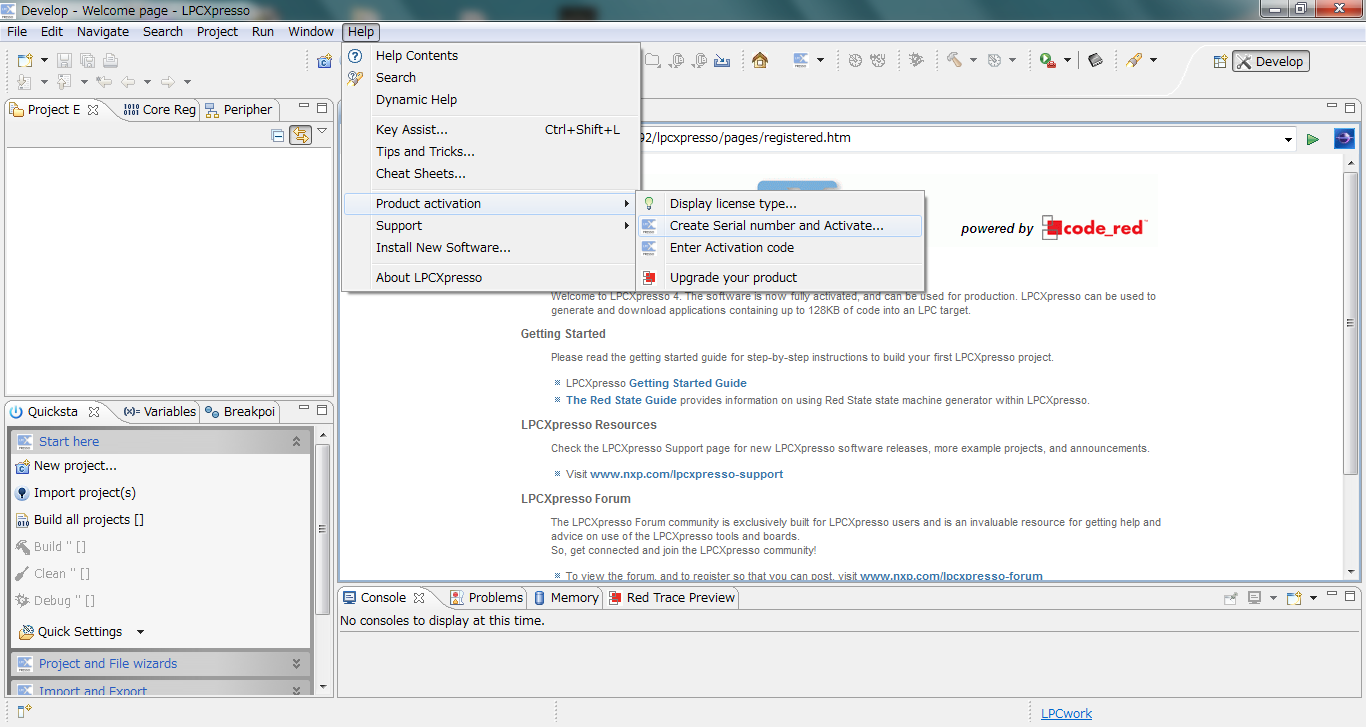

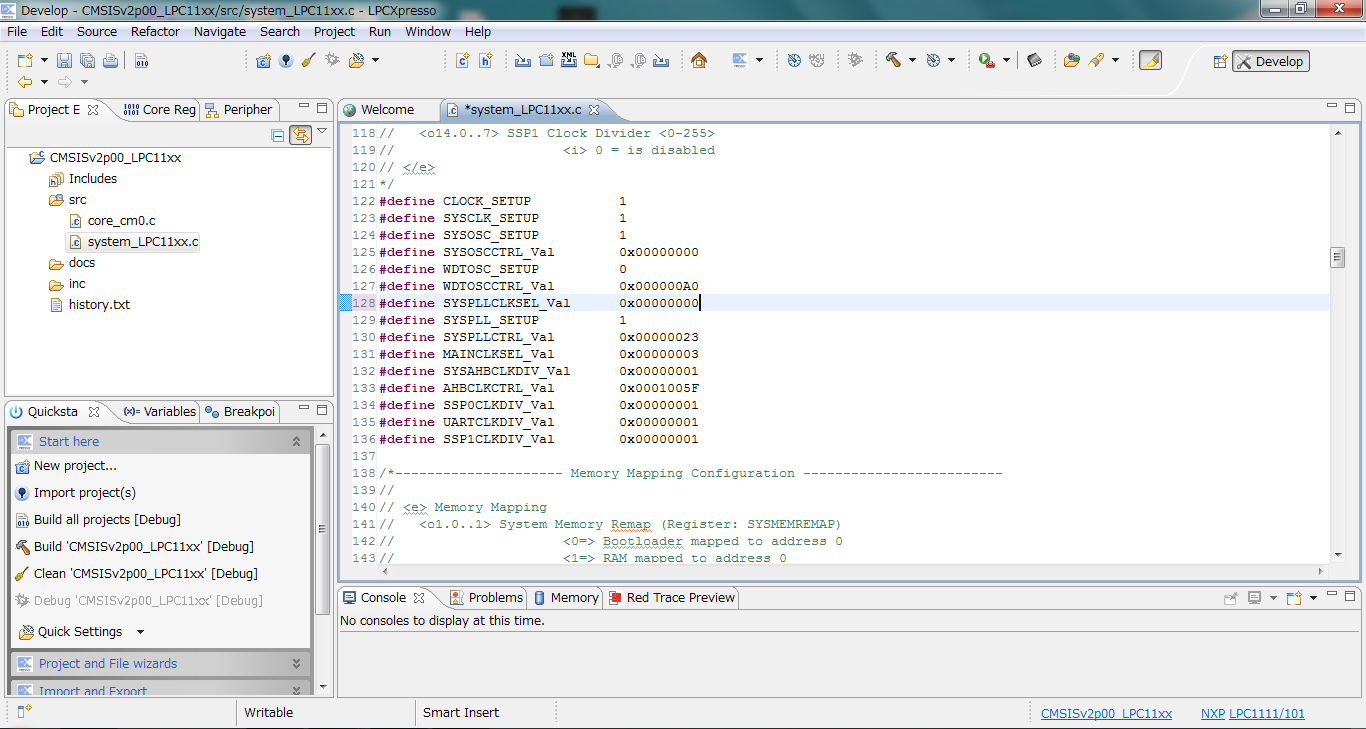

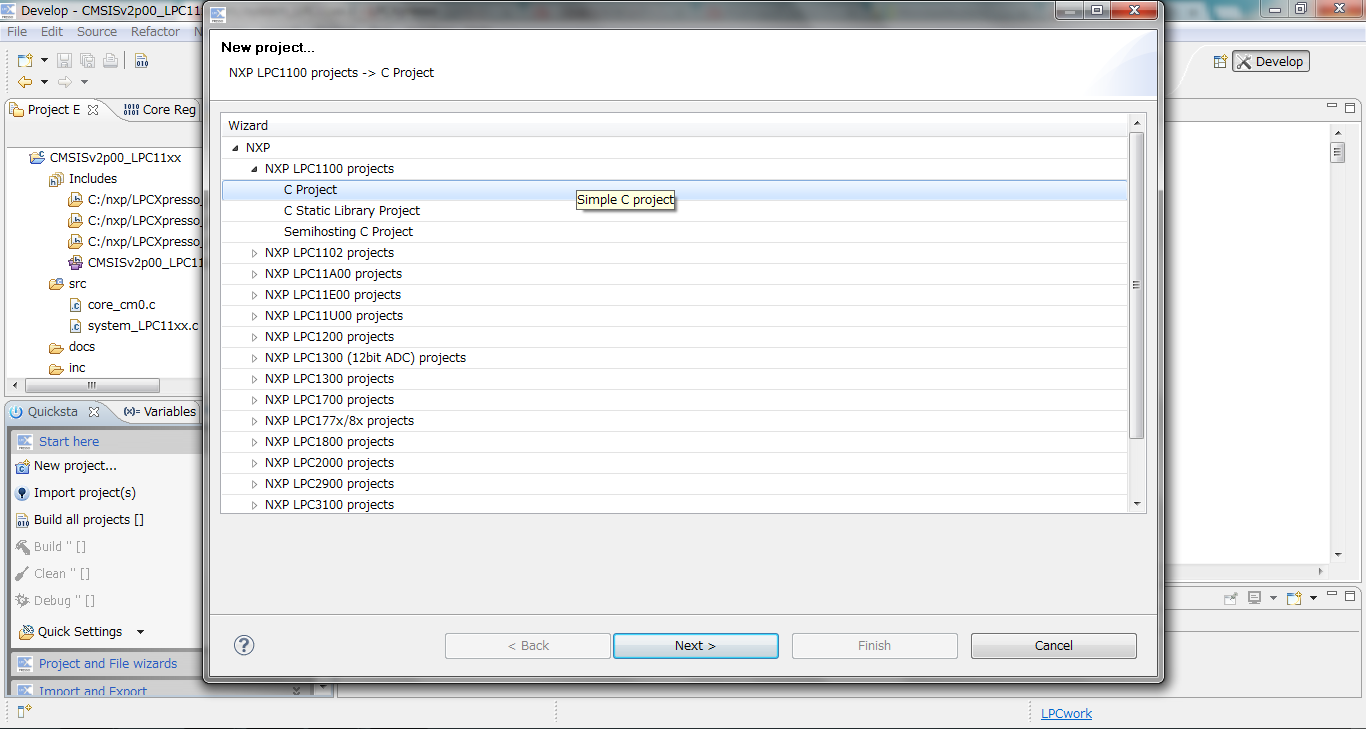

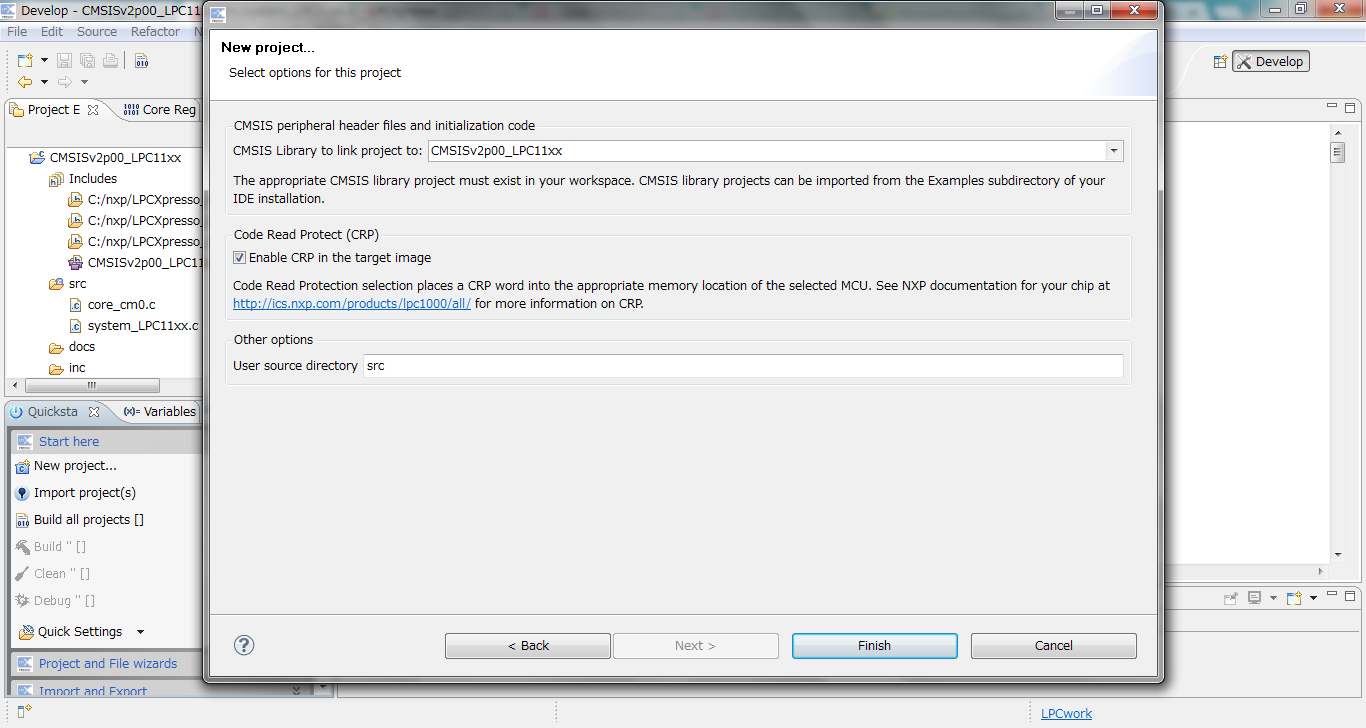

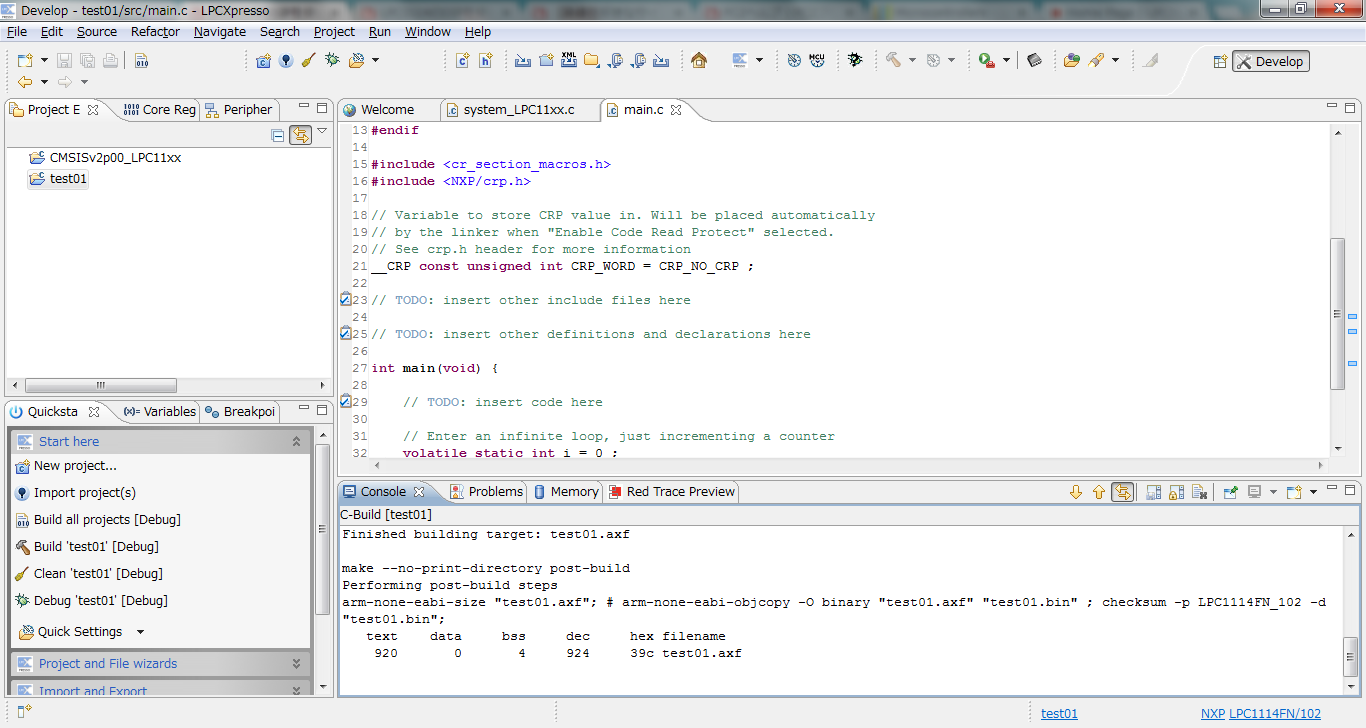

LPC1114FN28 のLPCXpressoの場合は main.c 内で#define MultiFunctionModule 1

#define PWM_MODE 0

#define AD_MODE 1

#define I2C_MODE 0

と定義してください。

SPIの操作方法

1、まず、どのAD変換データが欲しいかを指定します。

16bit 1MHzで動作します。16bit なので cs を Low にしたまま 8bit を二回送っても良いです。

チャンネル指定データを送ります。順不同なので注意してください。

0x0001:AD4

0x0002:AD2

0x0003:AD3

2、次に16bitデータの受信を行います。

16bit 0x000を送ってください。ADCが 10bit なので、実際に使えるのは 10bit 分のみです。

KL25Zは16bit Format に対応していないので8bitで操作します。

FRDM-KL25Zの例

getData = spi.write(0);

getData = (getData<<8)+spi.write(0);

・3ch PWM 出力

Multifunction Module 側のmain.c で#define AD_MODE 0

#define PWM_MODE 1

#define I2C_MODE 0

PWM_MODE を選択してください。

3チャンネルのPWMモジュールとして動作します。

マイコン側では

mbed、KL25ZはMCUGear ライブラリのcommon.hを

//For Sample Mltifunction Mofdule-----------------------------

//#define AD_MODE

#define PWM_MODE

//#define I2C_MODE

//--------------------------------------------------------

としてください。

LPC1114FN28 のLPCXpressoの場合は main.c 内で#define MultiFunctionModule 1

#define PWM_MODE 1

#define AD_MODE 0

#define I2C_MODE 0

と定義してください。

PWMは32bitタイマーマッチアウト(CT32B1_MAT0~2)を使用しています。

前方4bitがコマンド、後方12bitがデータという 16bit SPI フォーマットで動作します。

1、まず初期化します。

以下の順番にデータを送信してください。

Divider

Frequency

Duty0

Duty1

Duty2

これらのデータはモジュールのLPC1110内では以下のように扱われます。

LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<10);

LPC_IOCON->R_PIO1_1 |= 3;

LPC_IOCON->R_PIO1_2 |= 3;

LPC_IOCON->SWDIO_PIO1_3 |= 3;

LPC_TMR32B1->PR = Divider - 1; //プリスケールレジスタ

LPC_TMR32B1->PWMC |= (1<<0);

LPC_TMR32B1->PWMC |= (1<<1);

LPC_TMR32B1->PWMC |= (1<<2);

LPC_TMR32B1->MCR |= (1<<10);

LPC_TMR32B1->MR3 = Frequency-1;

LPC_TMR32B1->MR0 = Frequency*Duty0/100;

LPC_TMR32B1->MR1 = Frequency*Duty1/100;

LPC_TMR32B1->MR2 = Frequency*Duty2/100;

LPC_TMR32B1->TCR = 1;

簡単に説明しますと、タイマーの中にはプリスケールカウンター(PC)というカウンターが動いています。このカウンターがまずプリスケールレジスタの値(PR)と等しくなったときにタイマーカウンター(TC)が1つカウントされます。

TCの値とMR0~MR2の値が一致するときにvoid TIMER32_1_IRQHandler(void)にタイマー割り込みが発生して、そこに記述された動作をします。

さらに詳しい内容は、LPC111Xのユーザーマニュアルを参照してください。

日本語ユーザーマニュアル (15章)

Englich User Manual (Chapter 20)

2、PWM動作中には以下のような変更が可能です。

//data format

//15-12:setting(Header)

// 1 :stop PWM out

// 2 :Frequency setting

// 3 :Duty0 setting

// 4 :Duty1 setting

// 5 :Duty2 setting

// 6 :start PWM out

// other :Nothing

//11-0:Data

16bitのSPI信号で、15-12bit のコマンド部分は、上記の0~5を選択します。

settingと書いてあるところは12bitでデータを入れて調整することができます。

settingと書いていないところは12bit部分は0x000を入れて送信してください。

例えばDuty0 の値を 0x7FF に変えたいときは、16bit の 0x37FF (0011 0111 1111 1111)を送信すれば良いことになります。

実際にどのように動くかは以下の計算式で求められます。

4、RCサーボ用信号の設定

LPC1114FN28を例として、RCサーボ用の信号を想定して約20msecの周期を考えてみます。

そのうちHigh信号の期間が0~2msecの範囲を12bit分解能で調整できるようにしてみます。

初期化で initPWM(&MFM, 24, 40950, 0, 0, 0); と値を入れた場合、

(マイコンのクロック:48MHz)/(Divider:24) = 2MHz

これを(1/2MHz)*(Frequency 40950) ≒ 0.02sec=20msec

としています。

12bitの最大値は4095となります。Frequency 40950 としたので、最大でも周期の10%となります。そのため、サーボ用の信号は周期20msec その10%の範囲で設定できるようになり、0~2msecを12bit分解能で微調整できます。

(※注意:多少パルス幅に誤差があるので、場合によっては微調整が必要です)

initPWM(&MFM, 24, 40950, 0, 0, 0);

PWMDuty(&MFM, 1, 0x7FF); //duty 1msec

PWMDuty(&MFM, 2, 0x001); //duty 500nsec

PWMDuty(&MFM, 3, 0xFFE); //duty 2msec

RCサーボモーターによって、最小パルスの大きさが違います。

その為サンプルプログラムの例では最小値を0x7FFとしています。最大値も物によっては差が出るかもしれませんので、微調整が必要になります。

モーターなので、電源はMCUGearからではなく、別系統で持ってきた方が安定します。GNDを共通にするのを忘れないでください。

また、マイコンのプログラム中は動きが不安定になるので、RCサーボモーターの電源を切ってから行って下さい。

5、通常のPWM信号の設定

例えば、12bit分解能で、0~100%を設定する場合は、Frequency を4095として、Dividerで同じ周期に調整します。20msecの周期のPWMを変化させる場合は以下のようになります。

initPWM(&MFM, 240, 4095, 0, 0, 0);

PWMDuty(&MFM, 1, 0x199); //duty 10%

PWMDuty(&MFM, 2, 0x7FF); //duty 50%

PWMDuty(&MFM, 3, 0xE65); //duty 90%

6、応用として、PWM出力とローパスフィルターを利用したDA出力も可能です。

・I2Cテスト(SPI to I2Cデバイスとして動作します)

I2Cテストはユニバーサルモジュール2のゲート操作を行うことを前提に作られています。

別の通信速度のI2Cを動かしたり、アドレスがかぶってしまうようなデバイスを動作するときに使用します。

大まかな流れは

マイコンからMultifunction Module を通してI2Cでゲートを開き、ゲートの開閉状況をI2Cで読みとり、それをまたSPIでマイコン側に戻してシリアルポートから読み取る。

というものです。

これを一回だけ行われるようにしています。シリアルで取りこぼしたときは、パワーモジュールのリセットボタンを押すか、電源をOFF->ONすれば取れるはずです。

では、配線方法です。ユニバーサルモジュール2はベースボードから取り外した状態で使用します。

main.c で

#define AD_MODE 0

#define PWM_MODE 0

#define I2C_MODE 1

I2C_MODE を選択してください。

マイコン側では

mbed、KL25ZはMCUGear ライブラリのcommon.hを

//For Sample Mltifunction Mofdule-----------------------------

//#define AD_MODE

//#define PWM_MODE

#define I2C_MODE

//--------------------------------------------------------

としてください。

LPC1114FN28 のLPCXpressoの場合は main.c 内で#define MultiFunctionModule 1

#define PWM_MODE 0

#define AD_MODE 0

#define I2C_MODE 1

と定義してください。

SPI通信は16bitで動作し、前半8bitがアドレス、後半8bitがコマンドです。

ここでは試しにユニバーサルモジュール2のゲートスイッチをモジュール単体で操作してみようと思います。

以下のように配線しました。

I2Cはベースボードに取り付けていない場合、MCOM1にしか信号が通りませんのでご注意ください。またユニバーサルモジュール2のアドレスはmcugear.com内の組み立て方を参考にしてください。

プルアップ抵抗は2.2KΩと書いてありますが、今回は3KΩでテストしました。

MCOM1の2番端子をGNDにつなぎ、赤いLEDを適切な抵抗を付けて+3.3Vとユニバーサルモジュール2の2番信号端子に接続してあります。

もしゲートが開くと、LEDの2番信号端子がGNDになるという動きです。

サンプルプログラムを実行してみてください。LEDがONになり、一回だけ送ったデータがLPC1114FN28のuartを通して確認できます。

uartの信号をPCに接続して表示する方法はブログ内の別の記事を見てください。